Librini #29 - La chiave di Berlino

la newsletter sui libri che dura il tempo di un cappuccino

Cara Sara,

non mi son mai messa così tardi a scrivere una puntata di Librini. È già abbondantemente domani.

Come ben sappiamo e ci diciamo e ricordiamo in continuazione in lunghi e numerosi audio che ci scambiamo come antichi messaggi in segreteria, non si può fare sempre tutto, siamo troppo stanche e sovraccariche; tocca mollare qualcosa, rispettare delle priorità, accogliere le debolezze, sentire la stanchezza e ogni tanto rievocare il mantra sempre valido della vita, il popolare e mai troppo abusato sticazzi.

Come mi hai detto tante volte da quando è nata questa newsletter che proprio tu mi hai fatto venire in mente, non crolla il mondo se per una volta non ci arrivo e la faccio uscire di domenica; o di lunedì. Ogni volta mi ricordi che posso mollare la presa, posso anche lasciar andare qualcosa, che comunque sto facendo bene. Lo fai sempre perché conosci tutto il big picture, come direbbero dalle tue parti. Poi, ogni sabato mattina di Librini, mi mandi un messaggio-abbraccio con cuori disegnati a mano intorno al titolo del libro sullo screenshot della tua casella di posta accompagnato da didascalie come Anche questa volta puntualissima!, Ma come hai fatto?, Non avevo dubbi. E io ti dico che non lo so bene, come ho fatto.

Poi andiamo avanti tranquille e affogate nelle nostre vite fino alla puntata successiva quando, con sette ore di scarto, tu aprirai la porta a una baby sitter e, camminando fra le brown stones, cercherai con tuo marito un caffè dove sedervi a bere un cappuccino e finalmente controllerai la tua casella di posta elettronica.

In questi mesi non ho adottato un piano editoriale, non sono riuscita a portarmi un po' avanti su niente, anzi: arrivo sempre all'ultimo, all'ultimissimo. Ho fatto progetti che non ho tempo di alimentare, ti ho mandato audio infiniti su buoni propositi che non riesco a mantenere e questa notte che è già mattina sono qui con un occhio quasi chiuso e l'altro peggio a scrivere anche la puntata numero ventinove di questa che è molto più di una semplice newsletter. E tu sei tu perché lo sai come me.

Siamo appena tornate da una serata fuori; negli ultimi giorni s'è dormito poco poco per recuperare il tempo della lontananza, per approfittare di quello a disposizione che poi chissà. La novità è che sei atterrata a Budapest qualche giorno fa; sono venuta a prenderti all’aeroporto con il timore — subito sopito — che non avrei saputo più come parlarti in diretta, e dal vivo. Mentre metto insieme queste righe stanche, tu sei nell'altra stanza a parlare con le tue bambine che vivono una mezza giornata indietro e fanno tutto quello che io so che sempre fate e che al momento non puoi fare con loro perché sei qui. Proprio qui. Alla fine ci siamo rincontrate: dopo sei anni, un matrimonio, tre figli in più, un lavoro, numerosi viaggi aerei, crisi varie, lavori e progetti che da cantieri son diventati realtà, e altri che ci provano. Tu, che per un tempo lunghissimo sei stata una certa e incrollabile voce al telefono in differita, quotidiana, proprio adesso, mentre compio le mie fatiche, sei nella stanza a fianco.

Una notifica illumina il mio telefono. È un meme che recita: "La parte più difficile dell'essere adulti? Capire cosa cucinare a pranzo e a cena ogni Santo giorno per il resto della nostra vita". Un grande classico, il nostro filone di discussioni, commenti, chiacchiere e riflessioni sul carico mentale della vita adulta al femminile, da madre.

Dopo poco compari dalla porta della cucina, dove accesa di blu batto veloce i tasti: vieni a dirmi che forse dovrei andare a dormire, coraggio, va bene tutto. Vieni a fare anche di persona quello per cui siamo amiche a distanza da anni. La differenza.

Il libro di questa puntata sembra fatto apposta per noi: parla di Berlino, ma la città raccontata da Latronico potrebbe essere qualsiasi posto nel mondo: Roma, il Vietnam, Budapest, the city that never sleeps. Perché le sue riflessioni da italiano espatriato ci riguardano e ci parlano da vicino. Te lo dedico perché anche tu, come me, sai cosa significa riempire uno spazio vuoto e chiamarlo casa, conscia che, comunque vada, non sarà per sempre.

Domenica tornerai a Brooklyn, ma intanto è giunto un altro sabato di Librini e questa volta usciremo insieme a brindare con un cappuccino in una giornata di sole. Ai nostri podcast terapeutici, alle liste di cose fatte, a quelle dei progetti in cantiere, alle radici flessibili, all'intenzionalità della vita. Alla leggerezza e, specie, a quella roba che sempre ti salva la vita quand'è di qualità, l'amicizia.

Cosa abbiamo qui:

In formato di testo:

Titolo

Autore

Editore

Numero di pagine

Prezzo

La mia attesissima e irrinunciabile nonché per nulla esaustiva mini recensione

Espressioni, frasi o brani che mi sono piaciuti e potrebbero strabiliare anche te

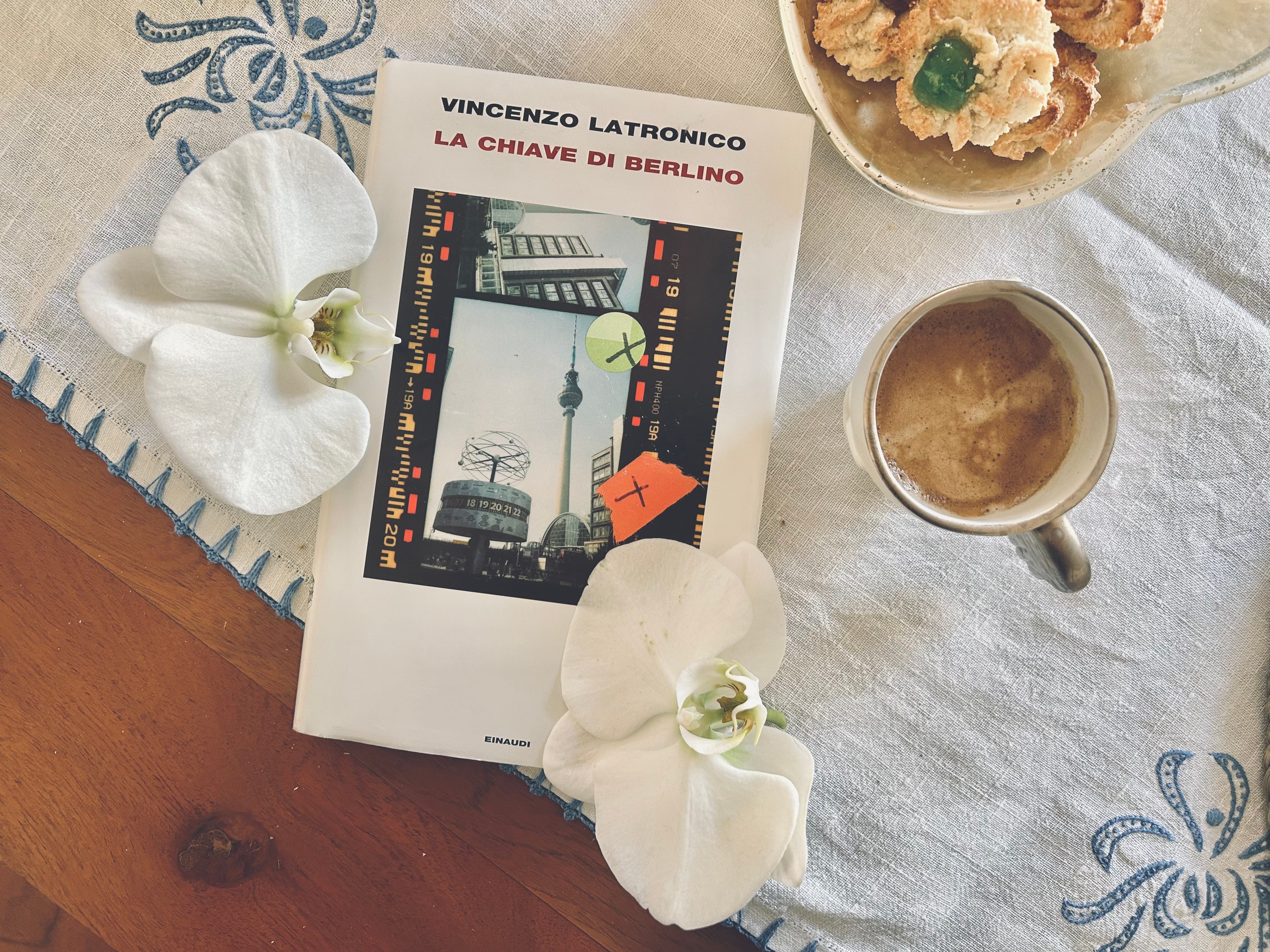

In immagini:

La foto un po' bellina della copertina e una banalissima della quarta di copertina, del retro

La seconda e la terza di copertina, ovvero l'aletta anteriore e quella posteriore

La prima pagina, per poter leggere l'incipit e valutare l'impaginazione

Dediche e/o citazioni iniziali scritte bene e degne di nota

Il libro in mano, per saggiarne l'ingombro.

Mi sarei di certo goduta maggiormente questo libro se solo avessi mai messo piede almeno una volta nella capitale tedesca.

Ma tutto sommato, scorrendo le pagine, ho scoperto che non importa così tanto perché l'autore parla della città di Berlino in questo un po' romanzo un po' saggio un po' memoir in una maniera intimistica e personale che dà al lettore la possibilità di compiere certe riflessioni ognuno prendendo a spunto la propria città di riferimento.

Berlino è la rappresentazione della possibilità che deriva dalla libertà e dall'autonomia che si sperimentano lasciando il luogo dal quale si viene per provare a seguire la propria parabola di sviluppo, un argomento che è sempre stato per me di determinante importanza.

Vincenzo Latronico racconta della sua scelta di fare di Berlino la propria città, parla delle dinamiche da expat e delle mille implicazioni derivanti da questo status, affrontando con sentimento e profondità l'argomento del nostos.

L'animo scisso perennemente fra Italia e estero, la soddisfazione per la propria vita diversa, la solitudine a volte, il sentirsi a casa nella città d'elezione, le abitudini alternative che spesso stridono con quelle di chi è rimasto alla base sono sentimenti ed esperienze che fanno del trasloco un tema determinante.

Da queste pagine Einaudi emergono moltissime riflessioni che mi hanno spinta a riempire di orecchie il libro: il desiderio di libertà e autonomia, la spinta a decidere di andare a vivere da un'altra parte, arrischiarsi ad affacciarsi al futuro con l'adrenalina delle scelte che puntano verso l'ignoto e che si fanno spesso con la leggerezza che solo la giovinezza ha in tasca, quando alla cieca si va e sembra che basti pochissimo per raggiungere esattamente la vita che sembra stare lì ad aspettarti, per poi spesso scoprire che invece di realizzare un disegno divino più che altro ti è capitata.

L'estero, l'esotico, possono anche essere più vicini del previsto. Nel mio caso, ormai molti anni fa, Roma è stata quella finestra sul vuoto, sullo spazio aperto ed esplorabile di cui parla Latronico sin dall'inizio. Quando tutto sta per iniziare, ogni cosa è possibile e c'è solo spazio da riempire, niente è horror vacui. Ci si può sentire a casa circondati da sconosciuti, riconosciuti propri simili. Allontanarsi vuol dire crescere e provare a verificare chi davvero si può diventare.

Svariati anni fa, quand’ero biondissima, magrissima e senza sonno, mi alzavo la mattina prima del sole e scrivevo cose vaghe, belle e assurde mentre facevo colazione. Ero io per me stessa, tra i villini della mia cara Roma, nella casa fra gli alberi trovata per caso mentre un’estate sarda sgocciolava via e io nei jeans seconda pelle e la solita camicia a quadri fumavo e pensavo e leggevo e facevo molti progetti che più che altro erano sogni (spiegatemi poi quale sia la differenza).

Fredda d’inverno, calda d’estate, era così lei, circondata di verde e con un prato pieno di formiche laboriosissime che ho sempre tenuto alla larga spargendo borotalco sui bordi delle finestre. Quanto tempo trascorso nel mio amato giardino, dove un anno, scavata una buca difficile, ho dovuto seppellire da sola il gatto Celestino, forastico e con molti rasta che una volta dovevano essere stati bianchi. Vecchio come un saggio di cui non è dato conoscere l’età, venne a morire sullo zerbino davanti alla porta proprio un fine settimana durante il quale la cara Lina (presunta padrona del gatto, certa padrona di casa mia) era partita senza portarsi il telefono. Quell’8 marzo lo passai in cordoglio ad assistere il micio morente, un po’ piangendo per lui e un po’ per me stessa, stringendomi nella felpa grigia di mio fratello, abbastanza grande ma troppo leggera, sentendo freddo di conseguenza coprendo anche la salma con una maglietta vecchia perché il povero Celestino, andatosene, continuasse a sentirsi accolto.

Quanto l’ho amata quella casetta tutta mia, dove le lenzuola si stendevano in giardino e dove i gusci delle uova e i resti del caffè si buttavano in una vasca, che stava in giardino; dove l’estate si appendeva l’amaca e spesso la notte si dormiva all’aperto; dove certe mattine di vacanza si faceva colazione indugiando sino all’ora di pranzo, sempre stando in giardino; dove pressoché tutto si faceva in giardino e quando in giardino non ci si poteva stare io lo guardavo da dentro e me lo godevo ugualmente, il mio giardino. Stava lì ad avvolgermi, a separarmi dalla strada, a lasciarmi dormire senza timori con le finestre aperte; quello spazio per me così vicino al paradiso che d’estate e sotto la pioggia profumava di più e per il quale scrissi una mattina “La Pioggia nel Pigneto”, ascoltando i rumori seduta in cucina in silenzio.

Quella casina era così piccola che quando d’inverno venivano gli amici con la pizza si apriva il cartone sul letto perché intorno al tavolo stavano solo due sedie. Quando eravamo comunque in tre perché le mie amiche-famiglia venivano a cena, io mi accovacciavo su uno sgabellino bianco a capotavola rannicchiando le ginocchia al petto e appoggiando la schiena ai fornelli orami freddi; quelle sere la cucina si riempiva di fumo e cera di candele che colava da vecchie bottiglie di birra e di vino di cui ero piena. Ho sempre avuto un problema a separarmi dai vetri: barattoli, vasetti, bicchierini e bottigliette, li tengo tutti perché vogliamo parlare della difficoltà di separarsi da un oggetto di vetro in grado di contenere qualcosa?! E poi forse all’epoca puntavo a diventare autosufficiente per quanto riguardava l’illuminazione notturna riempiendo ogni angolo di candele, così che la luce fosse soffusa e calda, sostenibile in parte, soprattutto romantica. Che magici e tragici ricordi fra quelle quattro scrostate splendide mura che mi hanno vista sveglia a tutte le ore, fumare a tutte le ore, lavorare a tutte le ore, ridere e piangere a tutte le ore, rincasare a tutte le ore, scrivere e sognare, amare a tutte le ore.

Anche oggi, come spesso accade, mi sono svegliata molto ma molto prima del sole e sono sgattaiolata in cucina a preparare i biscotti per accompagnare il caffelatte e profumare di buono l’aria fresca del mattino. Intanto fuori cinguettano uccellini esotici [quando vivevo a Lima, in Perù n.d.r.] che si appoggiano ai rami di quegli alberi dalle foglie tondeggianti e dai fiori cangianti a seconda del momento della giornata: nascono rossi e si chiudono gialli. Alberi così si trovano sulle spiagge caraibiche dell’America Centrale e non nei parchi romani; la vegetazione mi fa sempre sentire più o meno vicino a casa e quando traslocherò di nuovo immagino mi mancheranno gli hibiscos giganti e le piante da safari che popolano la mia strada, che fanno qui lo stesso effetto dei platani e dei pini marittimi a Roma.

Tutto riposa ma io ho dormito poco e niente stanotte e, all’alba, non sono sola come allora, la casa che mi accoglie da adulta è sovradimensionata e riscopro il mio animo meno irrequieto di alcuni anni fa. I vetri li butto sempre con parsimonia, altrimenti detto li accumulo con l’invariata mania di quando giocattoli sul pavimento non ne avevo e biscotti nella dispensa raramente, figuriamoci nel forno. Resta oggi una me in forma incredibilmente smagliante (a parole) la mattina presto, ancora senza un vero e proprio pigiama e con folti fulgidi e ansiosi progetti (che poi, sì, non sono altro che sogni), covati in silenzio prima che venga troppa luce, si sveglino le altre due parti del mio cuore e facciano capolino in una cucina oramai chiara.

Davanti al mio caffè, adesso, se chiudo per un attimo gli occhi, gli uccelli peruviani sono gli stessi del mio giardino al Pigneto, l’aria sa di campagna e io ho ancora 27 strazianti e leggerissimi anni.

Il luogo in cui si abita, ancor più quello in cui s'è deciso di abitare, incide profondamente su ciò che si può diventare e questo romanzo svelto, che potrei anche annoverare come guida alternativa e sentimentale alla città di Berlino, aiuta a esplorare il tema del fascino della partenza, l'ottimismo incosciente e ingenuo tipico di quel momento della vita in cui s'incominciano a fare delle scelte, a intraprendere delle strade; parla di intenzionalità e quartieri, di routine e di sex club sotterranei. Parla specialmente di una generazione che ha scelto di partire, di non tornare, perché lo ha fatto e come. È la mia stessa generazione, piena di libertà negli occhi e nostalgia nelle parole.

Non so come, ma ancora e sempre il mio punto di riferimento mentale è la me di 27 anni. Latronico mi aiuta a capire che forse è perché è in quegli anni che ho compiuto dei salti, delle cesure, ho scelto chi volevo essere, le mie città. E oggi che ne ho una decina e passa in più di lustri che segnano il mio corpo, scrivo di questo da Budapest.

Il sole entra dalla finestra. Oramai è mattino. Fuori c'è un mondo che ho scelto potesse capitarmi e come Isherwood agli albori del Novecento, anche io mi guardo intorno in un caffè, circondata da sconosciuti intenti ognuno a lavorare al proprio progetto. E penso che è una bella compagnia questa specie di solitudine; sento che tutto è ancora possibile, che sono felice; sento che è questa la libertà.

Ho sottolineato…

p. 5Non ci ero mai stato prima, e avevo deciso di trascorrere la mattina libera girando in città e godendomi la luce algida, il cielo terso, l’aria dura e secca come cristallo. Lo spettacolo dei cosiddetti nomadi digitali – venti-trentenni seduti dietro a una schiera di portatili bianchi o argentati nei dehors dei caffè – risultava ancora esotico per chi,m come me, aveva vissuto l’età adulta in Italia. L’idea che si potesse laborare così – bevendo cappuccino, circondati dai propri simili, ascoltando musica in cuffia – aveva qualcosa di libero ed entusiasmante, somigliava al futuro.

p. 6Avevo ventiquattro anni. Avevo pubblicato un romanzo che aveva venduto poco ma ricevuto un paio di buone recensioni e un premio. Fra quello e un risarcimento incassato perché una Porsche mi aveva investito il giorno prima del mio oracle di maturità, avevo in banca dodicimila euro. L’esperienza che avevo del mondo mi indicava che quello era un patrimonio inesauribile, sufficiente a non lavorare mai più. Ero molto, molto fortunato.

p. 8Nel vuoto di una città piena di spazio, nel silenzio di una lingua che non parlavo, tra persone sconosciute, ero convinto di trovare qualcosa di simile alla libertà.

pp. 9-10Se riguardo le prime mail che da Berlino mandavo ai miei familiari e amici a Milano ritrovo quasi le stesse formulazioni: il senso traboccante di libertà; l’insistenza sull’abbondanza di appartamenti vasi e vuoti e a basso costo: la fascinazione per la quantità di persone che mi parevano simili a me. Si tratta, naturalmente, della ripetizione di un cliché, la sostanziazione individuale di una tendenza collettiva. Per chi la viveva quella di trasferirsi a Berlino non era affatto una <moda>: un moto tendenziale, da dentro, non è visto come conformismo, ma come reazione condivisa a una forza della vita quotidiana.

Questa forza era una forza economica. In una certa fase della vita - quella in cui non ci sono figli da mantenere e un piano di risparmio è una chimera lontana, e una dieta di falafel e frutta risulta sostenibile e persino gioiosa - l’affitto rappresenta una parte estremamente consistente delle spese di chi vive in città. Questo rende possibile;e una convertibilità quasi diretta fra spazio e tempo. Dove il primo è più abbondante, e quindi meno caro, il secondo risulta più libero, quindi di più.

Dire che gli appartamenti erano enormi è un modo di dire che una sabbia costava poco, che è un modo di dire che per campare occorrevano meno ore di servizio in sala e meno lavoretti da freelance, , che è un modo di dire che si poteva scrivere. Per molti versi fa sorridere, o agghiacciare, leggere tutti questi aspiranti scrittori (me per primo) che nello stesso paragrafo di entusiasmo ingiungono valori immobiliari e libertà: ma si tratta solo di una spiegazione materialista e di una qualitativa di un fenomeno che resta lo stesso.

p. 11Tutto quello spazio libero sembrava prometterci qualcosa: un margine di crescita, un’idea di potenziale ancora da esprimere che rispecchiava ciò che erano, o che speravamo fossero, le nostre vite. Ci pareva irragionevole che potessimo permettercelo. Ci vedevamo il segnale che lì la vita sarebbe stata più generosa e facile e sorprendente di quanto n on avessimo creduto fino ad allora. Per certi versi era vero. La prima sera siamo usciti a mangiare l’hamburger famoso degli americani, e bere birre in bottiglia al parco magro e stropicciato che si stende nel versante ovest di un tratto di Muro. Al ritorno in casa era entrato un pipistrello, che sfrecciava in cerchi rapidissimi rasente il soffitto dello studio. Per cacciarlo abbiamo passato mezz’ora girando per l’appartamento buio, vorticando scope sopra le nostre teste: quando alla fine è uscito abbiamo fatto il giro di casa per richiudere tutte le finestre che avevamo aperto. Erano tredici, e noi vivevamo lì.

p. 12Illusioni perdute Balzac

Solo qui gli scrittori possono trovare, nei musei, nelle collezioni, le opere viventi dei geni del passato, quelle opere che riscaldano l’immaginazione e la stimolano. Solo qui biblioteche immense sempre aperte offrono allo spirito informazioni, e un pascolo. […] Si imparano più ose chiacchierando al caffè o a teatro in una mezz’ora che in dieci anni di provincia. Qui,m davvero, tutto è spettacolo, confronto e istruzione. Una eccessiva convivenza, una eccessiva costosità, ecco Parigi, dove of i ape incontrerà il suo alveolo.

p. 15[…] ciò che mi colpisce è quanto poco centrasse Berlino con la mia scelta di trasferirmi a Berlino. Paradossalmente, qualunque cosa avessi saputo della città in cui andavo a trasferirmi avrebbe reso più difficile trovarvi ciò che vi cercavo, uno schermo vuoto su cui proiettare quello che speravo di essere per verificare se lo ero davvero. E infatti non ne sapevo niente.

pp. 19-20Un altro effetto dell’abbondanza di spazio era la fioritura improvvisa e sregolata di attività di ogni genere, come dopo un temporal;e nel deserto. Bastava allontanarsi dalle vie più turistiche perché si moltiplicassero i negozi sfitti. I canoni erano infimi, spesso azzerati per chi si impegnasse a fare degli ammodernamenti che artiste e artisti bene o male sapevano imbastire da sé: i permessi erano facili da ottenere e le autorità tolleranti con chi non li aveva. E così se ne aprivano in continuazione, da un giorno all’altro: gallerie e spazi d’arte, reading room, cinemini abusivi, un’infinità sequela di bar con le sedie spaiate, le candele, la vecchia carta da parati a brandelli e solo birre in vendita, a volte una botola che conduceva a un dancefloor nello scantinato, così basso che per ballare occorreva stare leggermente chinati. C’erano seminterrati in apparenza dismessi in cui ogni settimana si teneva un bar segreto a acuì accedere tramite parola d’ordine. C’era un locale famoso con la vetrina opacizzata da un velo di plastica e solo un tavolo da ping-pong al centro, attorno al quale gli avventori giravano in tondo, alternandosi a colpire, sino a quando i due ultimi superstiti disputavano la finale. C’era un negozio in cui tutto era gratis: potevi portare roba che non ti serviva, potevi prenderla. Si manteneva con le donazioni volontarie dei clienti, e vendendo birre, come tutti.

p. 22Inutile dire che c’era nn ottimismo incosciente e ingenuo nel dare per scontato che quel vuoto fosse unicamente positivo - che il potenziale fosse di crescita e non di perdita. l’età e il privilegio inducevano a credere che la vita fosse qualcosa che fai, non qualcosa che ti capita. Io ero partito con l’entusiasmo di chi sente di poter abbandonare tutto, perché ha la certezza che ciò che si lascia alle spalle resta lì, basta girarsi. Quella certezza, naturalmente, resta tale solo finché non ti giri,

p. 31-32La Berlino di quegli anni sembrava stimolare in modo particolare il desiderio di farsi osservatori aperti alla città. <Io sono una macchina fotografia con l’obiettivo aperto>, scrive Christopher Isherwood all’inizio di Addio Berlino, <completamnte passiva, che registra e buon pensa. Registro l’uomo che si fa la barba alla finestra dirimpetto e la donna in kimono che si lava i capelli. Un giorno tutto questo andrà sviluppato, stampato con cura, fissato>.

Questa è un’ottima sintesi del protocollo operativo della flânerie, che nella definizione di Walter Benjamin è una protesta <contro la divisione del lavoro>: un’attività artistica ma improduttiva, di mero assorbimento. Si adattava perfettamente a Isherwood, arrivato da poco in città, con ambizioni letterarie vaghe che condivideva con l’amico che lo aveva invitato a raggiungerlo. Qualche lavoretto culturale come insegnante o revisore gli bastava a permettersi il costo della vita basso, e a passare il tempo a guardare. in questo senso, nel caso sia di Isherwood che di Hessel, sembravano essere le condizioni stesse della città - la facilità di arrivare a fine mese, la presenza di una comunità di sfaccendati a vario titolo - a incoraggiare questo modo di viverla. Il flâneur è <il sacerdote del genius loci>, ha scritto anche Benjamin, parlando di Hessel: perché, quasi senza volerlo, il suo vagabondare animato dalla curiosità per la città lo porta a esprimere in maniera immediata e diretta l’essenza. Quasi involontariamente, è quello che mi sono trovato a fare io, in quei primi mesi, nel tentativo di scoprire la forma che avevo scelto, la che l’avevo scelta.

p. 34-35Questa mi pare una caratteristica fondamentale degli expat, termine la cui distinzione principale da <immigrato> è che si riferisce a persone che vivono in una città straniera non per mancanza di alternative ma perché un giorno hanno deciso di trasferirvisi. L’expat definisce sé stesso in contrapposizione al turista, nonostante la facilità con cui l’uno possa essere scambiato per l’altro (o forse proprio per questo). Non è originario della città in cui abita, però vi rivendica un’appartenenza che si contrappone alla transitorietà del turista: la sua conoscenza non è quella superficiale di chi è in vissuta, ma quella profonda di chi ci vive. Tale conoscenza non si sostanzia nelle cattedrali e nei musei, ma in qualcosa di più onnipervasivo e impalpabile: un modo di essere, un’atmosfera. Ciò che caratterizza quell’atmosfera è L’intenzionalità. la città in cui vive non è quella che gli è capitata, ma quella che ha scelto.

È una scelta che va ribadita, perché è costantemente messa in discussione. Viene stritolata dalla morosa della nostalgia, pungolata dalle difficoltà di una lingua e di una burocrazia ignote, assediata dalla solitudine e dal rigore degli inverni: la criticano, per ragioni simmetriche, i compatrioti che ci vedono snobismo modaiolo, e i berlinesi veri che risentono dell’ondata dei nuovi arrivi. I primi a criticarla son o gli expat stessi, ogni volta che in un momento di crisi si dicono di essere lì solo per un capriccio irragionato, una moda a cui han no sacrificato soldi e carriera.

pp. 38-39La mattina andavo a correre lungo il Landwehrkanal - scavalcando le bottiglie vuote del bordello, aggirando la scuola media chiusa da poco per una sparatoria, schivando i corvi la cui aggressività, secondo l’amico che mi avrebbe fatto da cicerone in quel primo periodo, era stata deliberatamente alien. Tata da un gruppo di attivisti decisi a rendere difficile l;a vita degli americani. Poi prendevo la metropolitana fino a una biblioteca che avevano appena inaugurato, dedicata ai fratelli Grimm, con una sede ariosa ed elegante che non riuscivo a comparare al linoleum polveroso delle affollatissime civiche di Milano. Scrivevo fino al tardo pomeriggio: al ritorno bevevo i una birra leggendo nei bar intorno al canale: quasi ogni sera mangiavo i noodles vietnamiti d’asporto, portandomi la vaschetta d’alluminio sul tetto, scrutando la città che pulsava intorno a me e sentendomi avventuroso e invidiabile, vivo.

p. 40Prima di svoltare nella via di cas ami fermavo al Thielenbrücke e osservavo il ciel;o nero che suo specchiava nell’acqua del canale, che nelle gelate suggeriva il pattinaggio sul ghiaccio a noi del Sud dell’Europa, inesperti di freddo. Mi guardavo le scarpe sporche di neve, e pensavo al romanzo che ne mio hard disk cresceva di giorno in giorno come un a pianta amata, e provavo una gioia di un’intensità che adesso mi pare impossibile anche solo ricordare.

pp. 40-41Ogni mattina, col mio manoscritto sottobraccio, cammino lungo In Den Zelten e mi siedo per un caffè - all’interno, se fa freddo o umido: all’aperto o con la giacca se il clima è mite. Noon solo perché la mia stanza è buia. lavorare in un locale pubblico mi sembra più adatto al mio nuovo genere di vita.

Col manoscritto davanti a me, un grosso boccale di birra a destra, una sigaretta accesa sul posacenere a sinistra, sorseggio e scrivo, tiro b peccate di fumo e scrivo. Naturalmente la birra è tedesca: il tabacco è di una marca turca particolarmente popolare a Berlino. Com’è strano e piacevole starmene seduto al bar, col tabacco turco che mi sollecita le narici e il sapore amarognolo della birr sulla lingua, a scrivere un racconto nella mia lingua, ambientato nel mio paese! È poco probabile che qualche persona seduta accanto a me sia in grado di capire cosa sto scrivendo. Questo mi dà un senso di privacy e una calma che il rumore delle chiacchiere non riesce in alcun modo a turbare: m i trovo su una diversa lunghezza d’onda. In mezzo a tutta quella gente mi riesce più facile concentrarmi, persino più di quando mi trovo a casa. Sono solo, in compagnia. osso entrare nel loro mondo e uscirne a piacimento. Incomincio a rendermi conto di come sia possibile sentirsi a casa propria anche all’estero.

La birra, a piccoli sorsi, mi mette in uno stato di graduale e crescente relax che riesco a prolungare senza inconvenienti per circa due ore e mezzo. La penna si muove sul foglio con sempre minor inibizione, con sempre meno pause. Tuttavia, a un certo punto, quando arrivo a metà del quarto bicchiere perdo il controllo sul tema. Scrivo frasi che mi fanno sogghignare, appendo perfettamente che non mi sembreranno tanto intelligenti quando, più tardi, le rileggerò. Meglio smettere. Raccolgo i fogli, lascio il denaro al cameriere e lentamente mi incammino verso casa, pensando: <Ecco, è questa la libertà. È così che avrei sempre dovuto vivere>.

Questa gioia è quella provata da Christopher Isherwood a Berlino nel 1920.

p. 43Ci sono molte spiegazioni per questa unicità della città di Berlino, almeno nell’Occidente dei tempi. Quella di Isherwood, scherzosamente capitalista,era la città che aveva scelto l’omosessualità come nicchia commerciale per avere un vantaggio competitivo su Parigi, ormai <monopolista del mercato delle ragazze etero>. ma in realtà già nella Germania della seconda metà dell’Ottocento - all’avanguardia mondiale nella ricerca psichiatrica e sessuologica - scienziati e attivisti avevano concettualizzato l’idea che l’attrazione per lo stesso sesso non fosse una <perversione>, ma una caratteristica identitaria in qualche modo innata. In quanto tale, non era <contro natura> bensì n attuale per definizione, e perciò al di fuori di ogni possibilità di condanna morale. Il termine <omosessuale> - un termine descrittivo privo di connotazioni dispregiative - è nato proprio all’interno di quel di battito (in competizione iniziale con l’alternativa mitologica <uraniano>). Da quel dibattito erano nati movimenti, case editrici, associazioni, riviste che arrivavano a contare anche eccome di migliaia di iscritti: e, naturalmente, erano nati i bar.

p. 49<Quando sei giovane>, ha scritto Margaret Atwood in un brano ch anni dopo avrei citato molto, nel periodo in cui avrei abbandonato Berlino, <pensi che tutto quello che fai sia usa e getta. Ti muovi da un adesso all’altro, appallottolando il tempo nelle tue mani, buttandolo via. […] Pensi di poterti liberare delle cose, e anche delle persone - lasciartele alle spalle. Non sai ancora dell’abitudine che hanno, a ritornare>.

pp. 58-59È impossibile scrivere delle serate berlinesi senza parlare del Berghain - il club aperto nel 2004 che nel mito è giunto a rappresentarle antonomasticamente. Ma è anche impossibile parlarne, perché il racconto si è logorato nell reiterazione del mito i, finendo per somigliare a quei jingle pubblicitari ripetuti tanto ossessivamente da risultare nauseanti; o a una brochure turistica. La sala principale dell’ex centrale elettrica coi soffitti a diciassette metri e l’impianto audio più costoso del mondo: le serate cominciate il venerdì e chiuse il lunedì mattina: il sex club per soli uomini nei cunicoli sotterranei, con inter corridoi di gabbie metalliche e di spencer di lubrificante alle pareti: il chiosco a picco sul dancefloor principale che al mattino apre e vende gelati: il dedalo di passaggi e corridoi etti, nicchie e mezzanini e dondoli, dove abbandonarsi in chill-out o chiacchiere con sconosciuti o scopare: le code di ore all’ingresso, per sottoporsi la selezione capricciosa e imperscrutabile di un buttafuori tatuato divenuto a propria volta tanto famoso che ormai anche solo parlarne vuol dire essere fuori dai giri, credere che esista ancora qualcuno che non lo conosce: la sala al piano superiore con una serranda a est che si apre di colpo per far invadere lo spazio dalla luce dell’alba, ma chi è lì sotto a ballare sa che è solo una finta, perché al di là dell’alba la notte continua ancora.

p. 74Eppure in qualche misura mi pare he i primi anni del millennio, a Berlino, fossero per la mia generazione l’ultimo momento in cui questo rifiuto del sistema sembrava, almeno sulla carta, possibile. Questo creava, in chi si illudeva di praticarlo, una continuità storica: con la bohème , coi beat, coi punk e i centri sociali esistiti fino ad allora, e oggi non più. Er possibile opporsi al <sistema>, qualunque cosa fosse, o almeno dire a se stessi con qualche plausibilità che lo si stava facendo. Bisognava pagarne il prezzo - in soldi, in salute mentale: era un prezzo alto, ma accessibile.

Oggi neppure si dice più, <sistema>, è un termine vuoto. Non esiste nient’altro.

p. 109Giravo per ore, ogni giorno, nella città deserta - le misure tedesche, se non altro, permettevano di uscire in strada senza bisogno di spiegazioni. Anche questo era come nei miei primissimi tempi: ma la Berlino che esploravo non poteva essere più diversa. Se Venezia coi delfini e Roma senza turisti parevano restituite dalla pandemia a una bellezza atroce e primigenia, come i cieli all’alba dopo i test nucleari, Berlino sembrava un corpo sotto cloroformio. Come quelle persone il cui fascino è tutto nei gesti e nella voce, che quindi risultano irresistibili di persona ma si rivelano sgraziate, perturbanti se viste mentre dormono o in foto, la città drenata della linfa della sua vita sociale mi si rivelava grigia, slabbrata e priva di centro, senza concessioni al romantico, bombardata troppo e rappezzata male.

p. 122Lauren Oyler, una scrittrice americana che vive a Berlino, ha detto in un’intervista che questa resta la migliore città al mondo in cui vivere, perché nonostante stia peggiorando, tutte le altre peggiorano di più.

p. 126Berlino non è più un’avventura: è la capitale della Germania, la città in cui pago le tasse, in cui ogni giorno faccio jogging lungo un lago artificiale cinto da palazzi liberty, in cui dopo una lunga attesa dovuta alla scarsità vado due volte alla settimana in analisi. Sono sceso dall’astronave prima che partisse: non frequento expat del mondo dell’arte, ma expat rimasti e integrati, o arrivati con un lavoro in una startup: e tedeschi. Dopo l’overdose di un amico, per fortuna sopravvissuto, ho deciso di smetterla con i rave. La forma della mia quotidianità è molto diversa da quella che cercavo nel 2009, da quella di Hessel e Bowie: ma è una forma comoda. Se la gentrificazione è un processo di appiattimento vedo l’alto, posso dire che, oltre alla città, mi sono gentrification anche io. Ho quasi quarant’anni.

Vincenzo Latronico

La chiave di Berlino

Einaudi

137 pp.

17,50 euro