Ci sono mattine più belle e preziose di altre perché l'aria è leggera e il cielo terso. Non si aspetta la pioggia, i gradi confortano e magari capita pure che sia venerdì.

Ci son sveglie più propizie di altre, quelle alle quali non si dà il tempo di suonare perché ci si alza in anticipo, contenti, pieni di energie e di buon umore. Basta un caffè nero e caldo, qualcosa di buono, un abbraccio stropicciato, una stiracchiata davanti allo specchio che restituisce un'immagine fresca e pare non serva nient'altro per esser felici tutta una vita.

A onor del vero, le mattine così non è che siano poi tante. Di solito, ci si mette di mezzo la vita a dar noia, con le nuvole sui colli di Buda fuori dalla finestra, un naso colante, il pacchetto dei biscotti preferiti improvvisamente vuoto e nient'altro di buono buono nella dispensa.

A me, specialmente, se chiedi qualcosa prima che abbia bevuto il mio caffè, mangiato una cosetta seduta tranquilla, in silenzio, a guardare nel niente, a sentire come sto, a ricordarmi chi sono e riflettere su chi voglio essere, la giornata me la rovini. O almeno capitava così prima dei figli, quando tutto il mio tempo era mio, ovviamente; quando ogni necessità primaria e non solo veniva rispettata, chiaramente, e non serviva difenderla; quando ero giovane e potevo permettermi di non essere tanto paziente.

I bambini hanno l'oro in bocca. L'han fregato al mattino e se lo mangiano per colazione.

Così succede in apertura di giornata a casa mia. Oramai e di solito.

A nulla valgono i buoni propositi carichi di energie positive che mi attraversano la mente ogni giorno prima che cali il sole: andrai a letto presto e domani ti sveglierai prima. Prima della sveglia, ma sopratutto prima di loro. Così avrai tempo di sorseggiare il caffè invece di trangugiarlo, seduta in pace, leggendo qualche pagina; farai finalmente ginnastica invece di pagare soltanto l'abbonamento senza sentir pulsare l'interno coscia. Potrai buttar giù il menù settimanale, rispondere a qualche messaggio arretrato, leggere almeno un articolo, smistare le newsletter alle quali sei iscritta, sbrigare due faccende, fare la lavatrice, metter su le lenticchie, buttarti sotto la doccia, cospargerti di fanghi, avvolgerti nelle bende drenanti, guardare quel famoso video di introduzione alla meditazione, sdraiarti per terra 7 minuti per sentire la Pachamama, stirare qualcosa, riassettare il cassetto del bagno, andare prima al mercato per non trovar confusione, forse fare una nuotata, metterti lo smalto per bene, sistemare la libreria, i documenti, appallottolare un centinaio di polpettine e congelarle in gruppi da venti; scrivere un libro; seguire un corso di scrittura online in novemila puntate per capire i fondamenti di come si scrive un libro.

Ma certo, Sveva, certo. La purina.

Forse, se riesco a svegliarmi punto, posso aspirare ad andar di nascosto e in silenzio a fare pipì prima che la vita m'assalga.

Ci sono però le mattine speciali, quando i pianeti s'allineano, tutti hanno dormito bene e si svegliano felici — o almeno senza lamentarsi. Si beve e si mangia, si ride, ci si coccola, la vestizione è veloce e puntuale, nessun ammutinamento interrompe il flusso: colazione, vestirsi, acqua, merenda, zainetto, denti, scarpe, giacchetta, quale animaletto ti porti oggi a scuola?, un grande abbraccio, porta, ascensore e via, fuori nel mondo.

Una di quelle fauste mattine, Azzurra si è svegliata tutta felice sapendo che a scuola l'avrebbe attesa una giornata di festeggiamenti dal sapore estivo di fine anno: ice cream and bubbles + dress up come ti pare. Nel comunicarlo col solito entusiasmo, la maestra ha dovuto specificare che si trattava di un evento for students only, al quale quindi non mi sarei proprio potuta imbucare, peccato. Dietro sua espressa richiesta, mi son dunque accontentata di accompagnare la fatina a scuola, portandole lo zaino che, date le ali, non si sapeva proprio come infilare sulle spalle.

È uscita così, lei, mezza bambina in vacanza e mezza fata dei boschi, con una corona in testa, tempestata di plasticose e spettacolari gemme azzurre, di cui ha fatto sfoggio e gran vanto per tutto il tragitto. Mi sono sentita una privilegiata ad attraversare le strade trafficate mano nella mano con un essere così saltellante e gioioso. Chissà che bella foto avrebbe potuto farci la me passante, la me alla guida di un'auto all'incrocio, la me dall'altra parte della strada. Peccato che nessuno è mai me e le foto (belle) le faccio sempre solo io. Insomma, gliene ho fatta una, ovviamente: di spalle, mentre si gratta l'ala vicino a un bancomat e osserva la vetrina di un negozio asiatico davanti a sé, sotto ai portici. Scarpe da ginnastica, riccioli d'oro, il mondo è suo.

Arriva il nostro autobus, saliamo trafelate: anche se non siamo in ritardo, non vede l'ora di andare, di arrivare. Ci accomodiamo in un posto libero di suo gradimento; le propongo di togliere le ali così non si sgualciscono durante il viaggio. Acconsente di buon grado e comincia a cantare, a raccontare, a ipotizzare, a inventare e al cambio di ogni argomento esclama teatrale: "Mammina, ti devo dire qualcosa". Il viaggio è piacevole, non fa ancora caldissimo. Attraversiamo il fiume trafficato di imbarcazioni sul ponte Elisabetta; le colline rigogliose ci accolgono, il Castello luccica glorioso, il Parlamento si staglia impressionante. Che bella città, pensiamo ogni giorno, questa Budapest.

Durante il tragitto un po' si stufa, un po' indica cose dal finestrino, un po' racconta delle sue compagne e delle sue maestre e ha sempre qualche richiesta fuori tempo da arginare. Quando si accorge che abbiamo lasciato a casa il sasso tutto tempestato di brillantini da aggiungere al loro nuovo garden of rocks si rabbuia per un attimo ma subito si rincuora immaginando che a breve potrà mangiare un gelato e forse ci sarà anche il limone, il suo gusto preferito del momento.

L'autobus rallenta davanti alla scuola per fermarsi poco più avanti; scorgiamo il giardino già animato e scendiamo velocemente. Lei ha rimesso le ali, come un impiegato la sua giacca; io vado bene per portarle lo zaino ancora qualche passo. Sulla soglia è orami incontenibile: glielo passo mentre lei lo afferra sicura, senza guardare, senza più badare a me. Dalle scale scende Gabi, una delle maestre, la saluta affettuosamente insieme a un nugoletto di suoi compagni di classe, diretti al big garden: è lì la festa. Mentre saluta di rimando eccitata, Bence, il portiere-economo-misuratore di febbre ufficiale della scuola, le apre il cancello e la invita a entrare mentre dal giardino Petra e Romain, altre due delle sue maestre, la chiamano entusiaste correndole incontro e l'accolgono, svolazzanti come lei, vestite da farfalle, coccinelle e inseguite da altri bambini e bambine con indosso tulli, diademi, corone e accessori dei più variegati.

La saluto ma non mi sente più già da un pezzo; la guardo entrare in un mondo bellissimo fatto apposta per lei, per coltivare i suoi sogni, senza voltarsi, entusiasta e felice. Spio per qualche istante fuori dal cancello; saluto le maestre delle quali leggo il labiale so cute! riferito al suo travestimento, al suo modo di interpretare la vita, alla sua sfarfallante eppur solenne leggerezza. Godersi la vita è una cosa seria e Azzurra se la sa apparecchiare.

Mi avvio verso la fermata dell’autobus piena di gioia e serenità. La scuola della mia fatina urbana è l'idea iperuranica di ciò che auspico per lei nella vita: bellezza, entusiasmo, scioltezza; cancelli spalancati, sorrisi accoglienti. Con un paio d’ali, sempre, sì che si può affrontar tutto o quasi, nella vita.

Dopo pochi minuti arriva il mio autobus; salgo e mi sistemo in un posto tranquillo. Tiro fuori dalla borsa il romanzo di Nicoletta Verna, I giorni di Vetro, un Einaudi Stile Libero Big che mi son portata ovunque nelle ultime due settimane. Una sera ho aperto un pacco che non aspettavo e dentro c’era lui, insieme a un altro libro, gentile regalo di Einaudi.

Che benessere, la mia vita, ho pensato annusando questi oggetti proprio a me destinati.

Niente di ciò che ho raccontato finora ha a che vedere con il testo oggetto della qui presente tretunesima puntata di Librini, questa newsletter che parla di libri e anche un po' dei fatti nostri mentre parliamo dei libri. Prima di dire di Redenta e di Iris, delle lotte partigiane e della violenza assoluta, dovevo assolutamente raccontare un po' di Azzurra e delle sue ali.

Cosa abbiamo qui:

In formato di testo:

Titolo

Autore

Editore

Numero di pagine

Prezzo

La mia attesissima e irrinunciabile nonché per nulla esaustiva mini recensione

Espressioni, frasi o brani che mi sono piaciuti e potrebbero strabiliare anche te

In immagini:

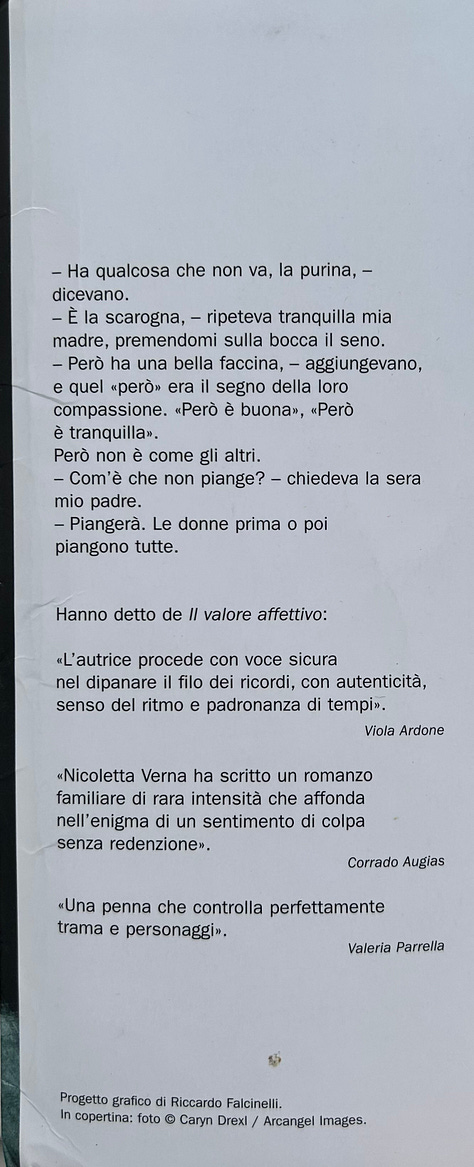

La foto un po' bellina della copertina e una banalissima della quarta di copertina, del retro

La seconda e la terza di copertina, ovvero l'aletta anteriore e quella posteriore

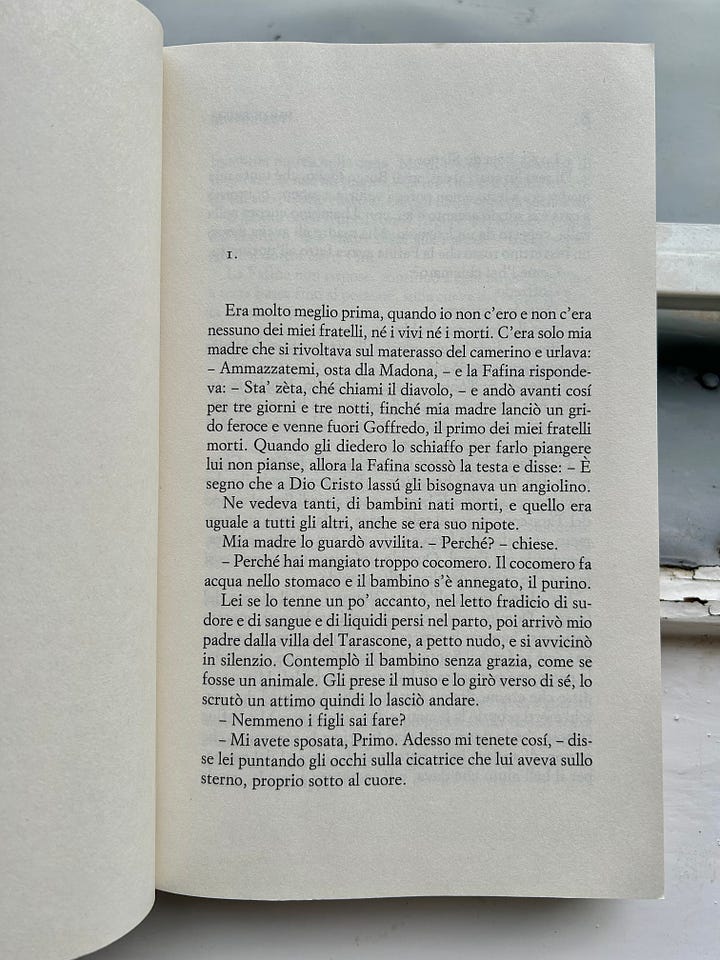

La prima pagina, per poter leggere l'incipit e valutare l'impaginazione

Dediche e/o citazioni iniziali scritte bene e degne di nota

Il libro in mano, per saggiarne l'ingombro.

Cent'anni fa, il 10 giugno del 1924, veniva rapito e ucciso da squadroni fascisti il deputato socialista Giacomo Matteotti, personaggio scomodo per quello che di lì a poco sarebbe diventato un vero e proprio regime totalitario, il partito fascista di Benito Mussolini.

Lo stesso giorno, nasce la protagonista di un libro bellissimo e determinante per qualsiasi cittadino italiano. Il romanzo storico di Nicoletta Verna, I giorni di Vetro, è ambientato a Castrocaro, in Emilia-Romagna, durante il ventennio fascista e attraverso la potente e magnetica narrazione di una piccola storia di personaggi di fantasia racconta la grande Storia di violenza e distruzione della guerra e degli scontri tra fascisti e partigiani. Un periodo non ancora così lontano nel tempo, che nonni e bis nonni ricordano direttamente e che però comincia a sapere un po' di leggenda a causa della galoppante modernità e dei cambiamenti sempre più veloci che essa porta con sé, lasciando grandi solchi forse incolmabili fra le generazioni.

Questo libro ha il grande merito di tentare di riempire quelle trincee ponendosi idealmente in continuità con altri grandi racconti della Resistenza, come Una questione privata di Beppe Fenoglio, un romanzo che verrà di certo voglia di andare a rispolverare dopo essersi immersi nell'appassionante lettura di quello della Verna, che mi sembra abbia soprattutto due grandi pregi. Il primo è quello non scontato di inoculare l'idea, "un'intuizione", che "il bene non sta esattamente dov'è istintivo collocarlo. Il bene è a volte una forma contorta e tortuosa di male" e che, come subodora Iris, la seconda splendida voce narrante del romanzo, la violenza non sia gratis, non possa essere sempre giustificata, anche se consumata in nome della fede in una causa giusta e più grande. Il secondo inestimabile pregio è quello di ricordare che l'antifascismo debba essere oggi un'eredità comune, di tutti gli italiani a prescindere dal colore politico.

La storia prende le mosse dalla nascita di una bambina scarognata, Redenta, venuta al mondo dopo tre fratellini morti e prima di due sorelle che sopravvivono, graziata per caso e per magia, cerniera fra questi due mondi durante tutta la narrazione: più di là che di qua, spesso sembrerà sul punto di non farcela, lei stessa sosterrà di essere lì lì per morirsi, troppo mite e capace unicamente di atti caritatevoli, a confronto con un mondo feroce e violento. La sua mansuetudine, il capo sempre chino, la gamba offesa a causa della polio ne fanno un personaggio apparentemente debole e fragile, considerata una purina dai più; una donna assennata, in realtà, capace di gesti di grande coraggio e avvedutezza, sino alla fine dei suoi giorni.

Redenta si muove in un universo di tipi umani molto caratterizzati, ispirati a personaggi realmente esistiti, che animano la comunità del borgo di Castrocaro Terme dando spessore e veridicità alle vicende narrate che l'autrice sottolinea essere di pura invenzione, sullo sfondo di accadimenti storici reali, sapientemente ricostruiti e inseriti senza sforzo nel tessuto narrativo. Specialmente le donne descritte ricordano gli affascinanti personaggi del Gabriel García Márquez di Cent'anni di solitudine, esseri pregni di realismo magico con l'arte di saper definire puntualmente persone e accadimenti attraverso quel linguaggio popolare e saggio tipico di un'epoca che fu.

Adalgisa, la madre di Redenta che chiede la grazia al guaritore del villaggio affinché la figlia sopravviva; Marianna, una delle sue sorelle che tutta la vita sognerà di sposarsi e mai godrà del marito lontano; la Fafina, sua nonna, infermiera di Castrocaro, che accoglie in casa sua i bastardi del paese. Fra di essi c'è Bruno, un ragazzino segaligno e determinato, uno con il grande "dono di sapere con certezza [...] dove stava la ragione, e dove il torto". Fra i due nasce un amore che durerà tutta la vita, nonostante gli sfollamenti, le lotte partigiane, il matrimonio obbligato cui Redenta viene obbligata dal padre.

Bruno diventa Diaz ed è in montagna che conosce Iris, l'alter ego di Redenta, una donna sicura e passionale, che si converte nell'angelo custode della causa partigiana e della banda Diaz, liberamente ispirata alla banda Corbari.

Nel luglio del 1944, in piena Repubblica di Salò, un battaglione M arriva a Castrocaro con l'obiettivo di contrastare le bande partigiane dell'area romagnola cara a Mussolini, originario di Predappio. È nell'incontro scontro con il personaggio di Vetro, un gerarca fascista protagonista insieme al padre di Redenta delle efferatezze compiute nel '37 ad Addis Abeba, che le due voci narranti del romanzo s'incontrano e si riconoscono in qualche modo sorelle.

Quest'uomo bellissimo e affascinante dal gelido sguardo con un fisso inquietante occhio di vetro, capace delle peggiori atrocità, diventa il marito di Redenta, riducendo la sua vita a un indescrivibile strazio che in certi momenti rende le pagine difficili a scorrersi. Redenta, semplice e remissiva, innamorata di Bruno, trova una specie di via di fuga solo quando un istinto che non le appartiene la spinge al coraggio per mettersi dalla parte di Iris, innamorata di Diaz, quando questa decide di incontrare Vetro e raggirarlo allo scopo di catturarlo.

Come dice una battuta all'inizio del romanzo, "le donne prima o poi piangono tutte". Per causa di Vetro, per causa di Bruno, o Diaz. Per causa della causa, che non lascia intravedere un futuro, nonostante la lotta sia una tensione continua per costruire un poi di libertà e democrazia.

Grazie allo sguardo lucido eppure appassionato e vivido delle donne della Resistenza, che pur restando fedeli alla causa hanno salvaguardato spazio per continuare a innamorarsi e domandarsi cosa fosse giusto o sbagliato, lecito o meno, l'intero romanzo spinge a una profonda riflessione sulla violenza e alla dialettica forse insolubile sulla sua dimensione morale.

Una lingua antica e saggia, aggettivi precisissimi e una storia magistralmente costruita fanno di questo libro un gioiello da custodire e dar da leggere a giovani e meno giovani.

Come detto, mi son portata il libro un po' dappertutto, l'ho sgualcito e riempito di orecchie. Ma non troverete, più avanti, che alcune delle citazioni che mi hanno colpita, un po' perché sono troppe, un po' perché stavolta non voglio rubare la scena al racconto che merita davvero d'esser scoperto in autonomia.

Al sole di questi giorni di giugno, dietro i miei occhiali da sole rigati dai bambini, spesso mi son dovuta interrompere. Ho dato la colpa alla luce accecante, a quei fastidiosi graffi proprio in centro alle lenti che mi annebbiavano la vista facendomi bruciare gli occhi. Ma forse non è stato solo quello; forse sono le pagine di Nicoletta Verna che non possono essere mandate giù con leggerezza e, proprio per questo, sono indimenticabili.

Ho sottolineato…

p. 15

- Però ha una bella faccina. - aggiungevano e quel “però” era il segno della loro compassione. <Però è buona>, <Però è tranquilla>.

Però non è come gli altri.

- Com’è che non piange? - chiedeva la sera mi io padre.

- Piangerà. Le donne prima o poi piangono tutte.p. 21

<Mi muoio>, disse tremante.

<State calma. Vado giù e vi libero>.

Mio padre scese veloce nel porcile e vide penzolare le gambe dal soffitto. Le ammirò per un istante, silenzioso, poi salì in piedi sula mangiatoia e le afferrò con i suoi modi rustici e decisi. Diede un gran tiro e, allora lei con un grido gli precipitò addosso e finirono tutti e due sulla paglia fra lo sterco dei porci. Si guardarono ammutoliti, sudici, lei ancora spaurita ma contenta di essere viva.

<Come state?> chiese mio padre, la brillantina sui capelli impastrocchiata col troiaio dei maiali.

<Bene>, rispose lei.

E pensò che le piaceva, quell’uomo che pur di salvarl;e la vita non aveva esitato a ricoprirsi di merda.p. 32Bruno aveva come il dono di sapere con certezza una cosa che invece a me sembrava impossibile: dove stava la ragione, e dove il torto. E quando snidava il torto, lasciava andare tutt’al rabbia che covava nel cuore.

p. 54

-Ma è storpia.

- Sì.

Mia madre continuò a piangere.

Ah! Era meglio se si moriva.

- Il Signore ha voluto così.

Il Signore ci vuole scontenti, sennò chi ci andrebbe, a a pregarlo?pp. 59-60

<Perché debbo imparare scrivere?

<Perché il diavolo mette tutto nero su bianco>.

<Sì, ma cosa significa?>

<E cosa ne so>.

Aperse il libro. Gli altri bambini ci scrutavano dai letti con gli occhi sgranati.

<Questa è la a. È la lettera di “amare”: io amo Benito Mussolini, tu ami Benito Mussolini, egli ama Benito Mussolini. Prova a leggere.

<Tu lo ami Benito Mussolini?>

<Tutti lo amano. Ripeti>.

<Io amo Benito Mussolini>.

<Sì, ma non a memoria. Devi leggere>.

Aveva ragione la Fafina, le lettere erano segnali del demonio. Non era come parlare, che viene naturale: qui c’erano delle regole di ferro, perché quello che pensavi a scriverlo diventa vero, e poteva essere la tua fortuna oppure la tua rovina.p. 72

Già allora, a nove anni, mia sorella aveva la fissa del matrimonio.

- A me non me ne importa di sposarmi.

- Importa a tutte. Me l’ha detto la signora Verità. Un buon marito vale più di cento vacche.

Alzavo le spalle.

- Ma sei innamorata di lui o no?

- Cosa significa che sono innamorata?

- Come fanno i grandi, come la mamma con il babbo.

Pensavo che la mamma dava per ammazzarlo , al babbo, quella volta. Ma forse perché era innamorata sul serio.p. 87

Il viso d Bruno si squagliò.

- Ma come? Siamo già a metà.

- Andiamo giù. Non ci riesco, Bruno. Per favore.

- Ho rubato l chiave…

Voleva aggiungere <per te> ma lo fermai.

- Andiamo giù.

- Se è questo che vuoi.

Ma io non lo sapevo quello che volevo, e come al solito sceglievo la cosa che mi pareva meno spaventosa.

Scendemmo sulla strada, la gamba era di fuoco per il male e mi poggiai a lui ancora più stretta. Era furibondo perché non ero voluta salire, stava a muso duro con il suo sguardo nero e lucente. In un baleno la sua vicinanza tornò a sembrarmi dolce e familiare e posai le mani sulle sue.

A casa Bruno fece finta di guardare qualcosa alle mie spalle, poi si grattò la fronte e disse in un soffio: - Domani vado via da Castrocaro.

Spalancai gli occhi.

- Ho trovato un lavoro fuori.

Volevo chiedergli per dove partiva, quando tornava, ma non mi vennero le parole.

- Va bene.

Si dileguò veloce su per via Porta dell’Olmo, di corsa. Pensai agli scalini che non avevo voluto salire al Canmpanone. Al mondo che compariva là in cima, e che avrebbe rimasto un mistero.

A Bruno, che alla fine era diventato un mistero anche lui. E per la prima volta la sua immagine non mi dava conforto, ma un tormento a metà fra la pena, la paura e un oscuro rimpianto.p. 90

Il sole stava tramontando dietro al Campanone. C’era la limpidezza delle sere d’estate, quando il cielo senza nuvole brilla per quanto è chiaro, e il caldo dà alla testa ma è dolce, e l’aria è leggera. Com’era bella Castrocaro in quei giorni, nel verde abbagliante delle colline che l’abbracciavano, nella fortezza che dall’altro la sorvegliava come un buon padre sorveglia i suoi figli. Io mi godevo il trambusto, le risate, la folla, perché era l’unico giorno all’anno in cui mi capitava di farlo e poi perché ero lì, ma in realtà non c’ero: ognuno aveva affari più importanti a cui pensare, quel giorno, quindi potevo osservare tutto da fuori, senza che nessuno badasse a me.p. 125

C’era una banda di suonatori che verso la fine dell’estate passa per Tavolicci e resta fino a tarda notte a cantare sul piazzale. È l’unico svago dell’anno e la gente porta fuori le sedie, il vino e si mette ad ascoltarli. All’alba i musicanti attaccano un’aria che, spiegano, viene dalla Iris di Mascagni. Sono mediocri e mezzi ubriachi, ma nell’intonare: <Son io! Son io la vita. Son la beltà infinita, la luce ed il calor>, lui (che non si emoziona mai, che com sensazioni conosce solo il caldo e il freddo, la fame e la sette) avverte qualcosa, un fervore nel petto, un fremito che gli ricorda la prima volta ch ha visto quella ragazza piccola e austera sbucare da dietro al Casone sul carretto. E allora si perde nella melodia. <Amate, o cose! Dico: Sono il Dio novo e antico, son l’Amor!>

- Va bene, - risponde mia madre. - Chiamiamola Iris.

Scopro che lui non è effettivamente mio padre solo da grande, dalle chiacchiere del borgo. Non mi causa il minimo turbamento.p. 126

È questa la reminiscenza più vivida che ho di mia madre: l’ostinata, ferrea soddisfazione che trova nell’obbligare le persone a essere migliori.p. 129

- Bisogna frustarlo, - afferma tranquilla.

- Vai tu. Io non me la sento.

- Non sei una buona maestra, allora. Devi: è per il suo bene.

Ho un’intuizione che da lì s’innerverà nella mia vita, in ogni scelta, come una pianta rampicante che succhia la linfa agli alberi: il bene a volte è una forma contorta e tortuosa di male, e il male è necessario, è un viatico per un bene più grande e incomprensibile. Non sta a me giudicarlo, e lo accetto.

Nicoletta Verna

I giorni di Vetro

Einaudi

434 pp.

20,00 euro